在上世纪60年代随家人从汕头澄海调到海丰工作后,陈映欣一直在海丰生活,从读小学中学到大学,从认识城隍庙的神秘到宫殿的宏伟,从领略示牌楼的壮丽,从漫步明清一条街,从行走民国一条街,从法国梧桐树的街道到南门湖,从东门头到老车头……从认识海丰的海到认识海丰的山,从与海丰的情到梦,从海丰文化滋养到情感的升华,他都烙下深深的印记。

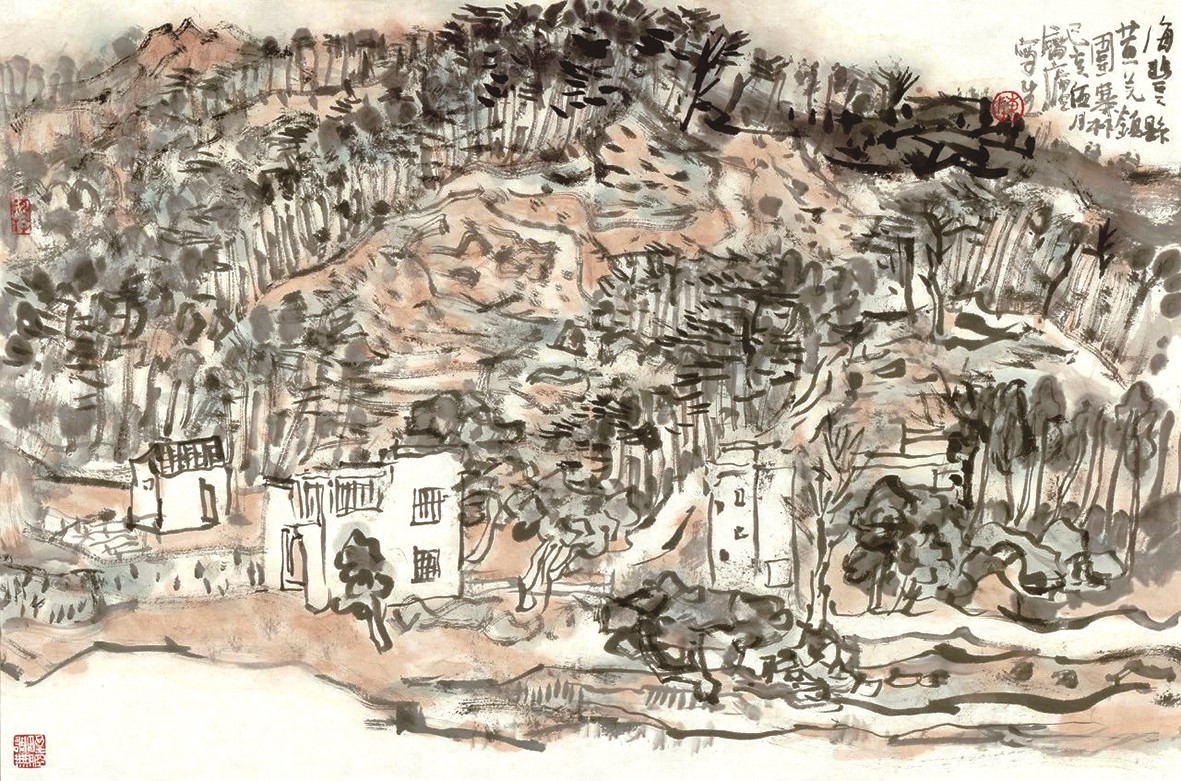

《黄羌村景》

多少次,夜晚时他乘坐班车从汕头到广州,或从广州到汕头的长途中,他一次次睡着了,又神奇地在经过海丰地区时一次次醒了。是心灵的牵挂,还是乡土的召唤?星夜下万千景物于眼前掠过,坐在班车上,他莫名有一种惆怅感袭来,那是乡愁的感觉!乡关何处,何处是家?一位熟悉的朋友曾说他:“映欣在汕头是有根没土,在海丰是有土没根。”

《联安乡村》

一、陈映欣其人其画

陈映欣于1988年毕业于广州美术学院国画系。曾任汕头画院画家、汕头中国画院副院长、广州画院签约画家、广东美术馆策展人。2004年1月调入广东画院。现为广东画院专职画家、《广东画院》副主编、中国美术家协会会员、广东文艺批评家协会会员、赖少其艺术研究中心理事、广州大学美术学院客座教授、广东省海外联谊会理事、广东省国际文化交流中心理事。

这位画家,他的艺术作品先后入选第七、第九届全国美展,第三届中国美协会员精品展,2006年全国中国画展,第十六、十七届亚洲国际艺术展、全国画院优秀作品展、广东美术大展、广东画院首届学术提名展等大型展览;获“首届全国山水画展”铜奖、“ 跨世纪暨新中国成立50周年全国山水画展”优秀奖、“首届广东省中国画展”铜奖、庆祝新中国成立55周年广东省美术作品展优秀奖、“希望的田野一艺术家眼中的广东农村”展优秀作品奖(唯一奖项)、纪念中国改革开放30周年全国美展“优秀作品奖”(为最高奖项)。还有多件作品被人民大会堂、广东美术馆、广州艺术博物院、广州美术学院美术馆、南华禅寺等机构收藏。作品入编《中国现代山水画全集》等多部大型画册。在国内专业杂志及报刊发表艺术评论文章数十万字,并出版了《陈映欣作品选》《林语、荷韵——2005陈映欣水墨作品》《三房一厅艺术空间·陈映欣》《陈映欣艺术家工作室》。

世上的画家多如牛毛,高手林立。陈映欣要在同行中得到别人的承认,要在当今美术界中占有一席之地,确实不简单。他就是凭着自己的实力、以其独特的绘画风格所精心创作的作品呈现于世、赢得了不少名家的肯定和赞赏。刘斯奋、许钦松、王璜生等著名书画家都为陈映欣的创作写下了评论。

二、学艺的心不变

在陈映欣的朦胧记忆中,家乡澄海天空的云彩有时海浪滚滚,有时澄明如镜。天际变幻如画,令他幼小的心灵充满了奇妙的幻想。那时,他喜欢祠堂的斗拱木雕,喜欢墙上的花草,喜欢青花瓷器上的山水画,以及画中的花草、鸟木、鱼虫……这也许是心有灵犀吧,这也许是学艺初期涂涂画画的萌芽。

1972年后,陈映欣随家人来到海丰县小漠镇之后,又来到海丰县海城镇居住,入读海城镇第四小学。在读书上课时,除了看《福尔摩斯探案集》,他还在课桌上偷偷临摹《三国演义》连环画。有时画得入神了,老师来到眼前都不知道。后来同班同学罗建生知道后说,“我与他是同盟”,他们兴趣相似,趣味相投,成为了好友。听闻罗建生的舅舅陈威是广州美术学院毕业的,陈映欣便有了向往之意,而后,陈映欣果然如愿,受邀来到了建生外婆在县城一公里的“东笏”之家。在那里,陈映欣看到了陈威老师早期临摹的素描及其他画作,他说,那天,他记忆犹新,他一直视陈威老师为师,虽没上过他的课,却几十年来对他很是尊敬。

如果说,陈威老师为陈映欣如饥似渴吸取艺术知识提供了必不可少的水份,那么,他在广州华大读书的二姐陈丽华,用省下来的钱买了《中国画头像写生》,使他无师自通,临摹多幅,令他从事行政工作的父亲不再觉得画画是“不务正业”,从而开始支持他画画,使他在艺术生涯有了新的起点。

如果说,画画的朋友为他的一幅幅画作点赞,那么当时海丰县文化馆的蔡本坤,郭宁等老师多次指点他美术,则是令海丰县文化馆成为他作画时的精神家园。

在一次图片展活动,马若愚老师那种知识分子的人文情怀和那种高尚的品质,给陈映欣留下最深刻影响。

马若愚老师为人善良宽厚、为师诲人不倦。虽于早年历经坎坷,却仍时时保持着儒雅的风度。他爱生如子,无论何时,学生或画友带画求教,他总是和颜悦色地耐心指点,不辞辛劳。2021年6月,陈映欣为了报答马若愚老师的情谊,在海丰县博物馆举办马若愚师生《桃李芳华》画展,并为马若愚老师写下《学高为师,身正为范——忆跟随马若愚老师学画的日子》一文,高度赞扬了马老师的“师范”。

三、陈映欣的精神皈依

陈映欣曾有一段时间在广州、深圳、汕头等地来回奔走,生活没有稳定,一直在都市的喧嚣与乡野的宁静中不断地切换着生活的底片。但未曾停留的脚步却给予了他非常丰富的人生经历,他把这一切都积蓄于心底,继续寻找,努力创作。一有空闲或遇到什么困惑,他就会往乡下跑。也只有当陈映欣回归自然山水,面对乡村景色、苍茫大地的时候,他才会忘记了尘世间的各种羁绊,而忘情于大自然的怀抱中,化作一个自由、散漫的精灵,随处游荡,去感受山风的抚慰、倾听树叶的呢喃、伴林间山泉和唱、向啁啾的鸟儿吹声口哨、嗅一嗅泥土的芬芳、与相遇于山野的老牛打声招呼,还有牧童村姑,大叔二婶……这一切是那么的朴实无华,自然随和,千年不变,仿佛从远古穿越而来,有一种从不被打扰的悠哉,这种显得古老而又安详的原生态之美,深深地拨动了陈映欣心里面缠绵的情思!这,才是他精神的家园,有一种欣然而归的喜悦!

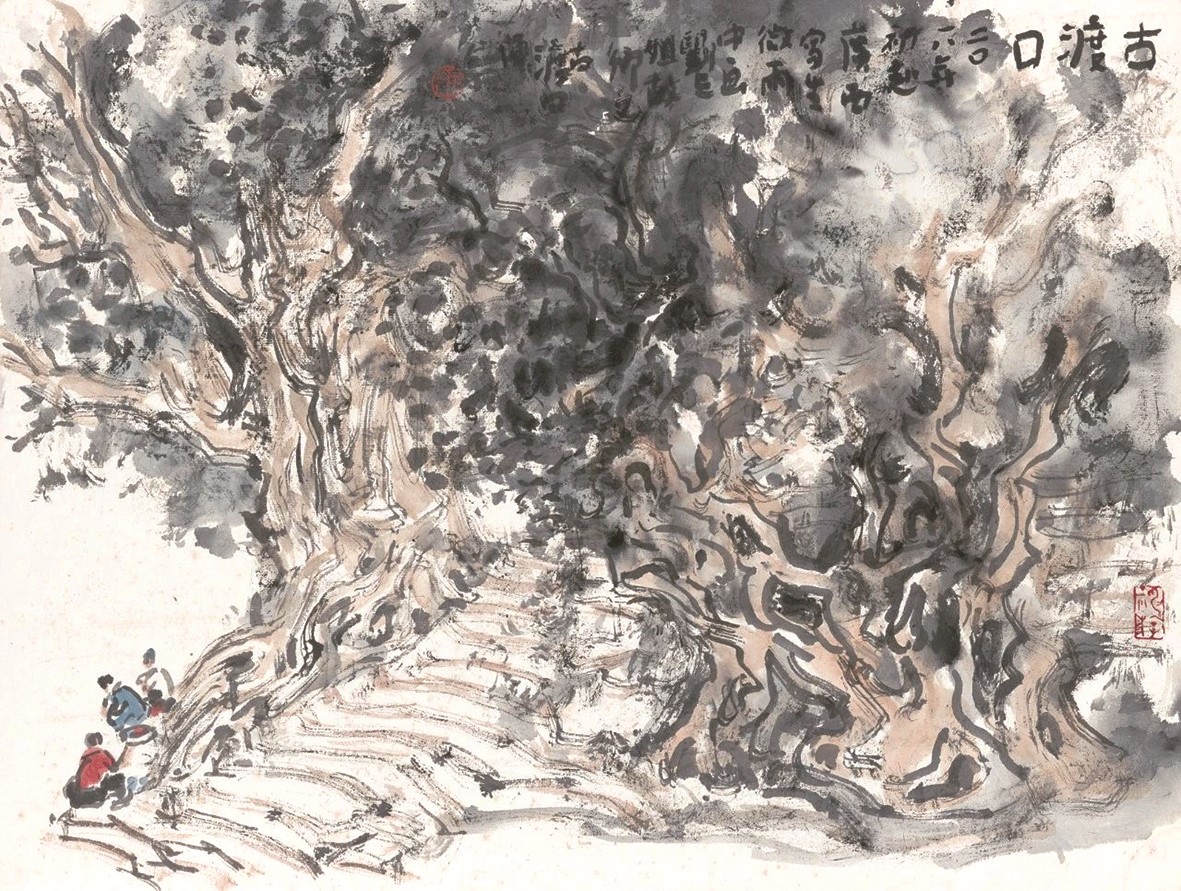

《古渡》

就是这不断被他解读的“山林精神”,成为他创作的源泉与下笔的“原料”。并使平日喜欢礼佛悟道,又写有一手好文章的陈映欣具有更高的思想境界和对艺术提炼的水平,使他的创作更富于人文的内涵与意境。然而,他所崇尚的自然本真、质朴野性的原生态,随着人类欲望的膨胀与攫取,被不断地掠夺、破坏。于是,画家的呐喊在他的画面上生产了旷远的回声,那是对古风远去的呼唤,对山川灵性的招魂,对绿色原野的呵护,对美好家园的守望,对回归自然、尊重自然的倡导——不是自然界离不开人类, 而是人类须要山水的滋养!

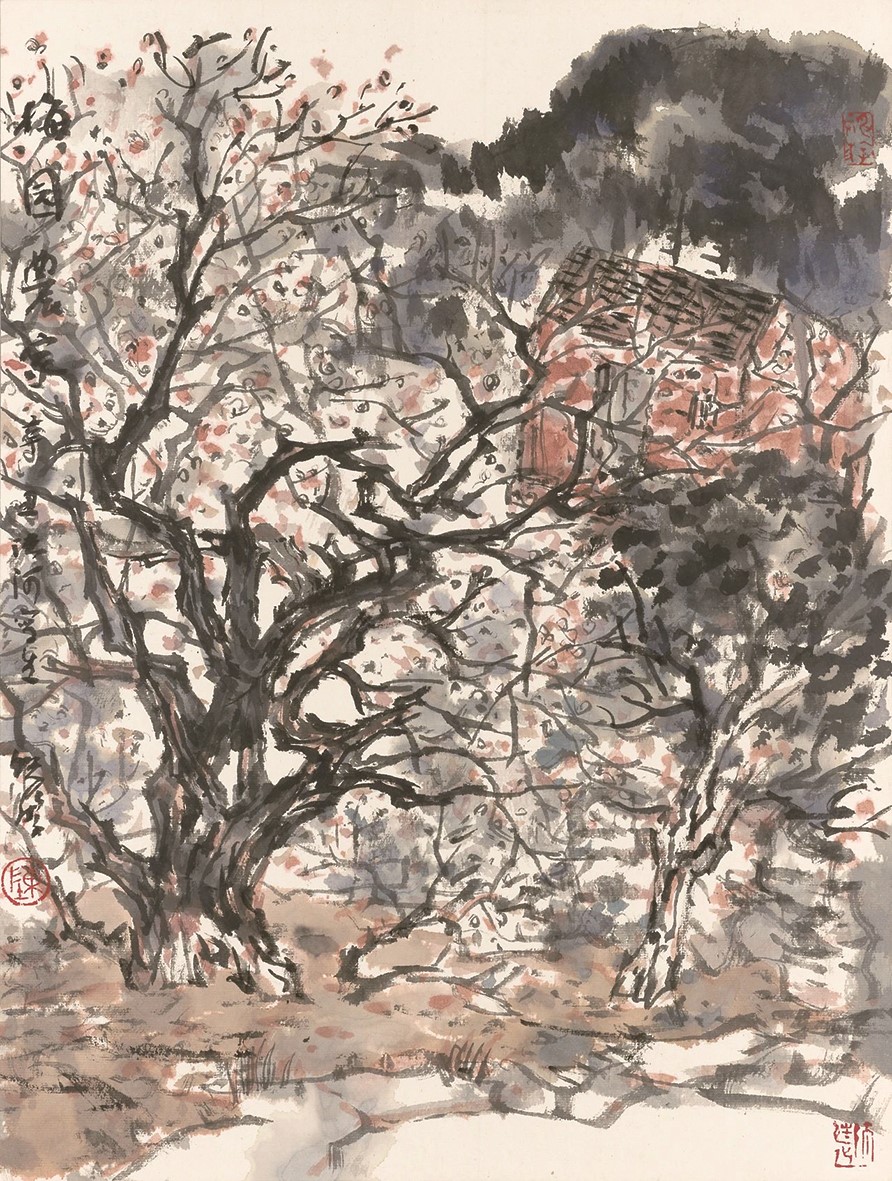

《梅园农家》

陈映欣热爱山川草木,尽显自然本色。他以自己独到的视觉,把内心对山水、乡村、田野、荒漠等自然风景的心领神会,不断地付诸笔墨,努力再现大自然最本真的一面。以其所谓的原生态笔墨把自己的所感所得直接释放于画面,寄托于人文山水之中,并遵循这种精神的指引,一路跋涉,多地停歇,每到一处,驿站的风景与他的情感认同连成了一个个不同的画面。落笔之处,有时大块着墨谊染,有时小处纷繁闲散,有时浓密疏淡信手涂鸦。常常是随感而发,随意而为,十分率性。有的画面看似狂欢无序,其实自有节奏;有的看似走马观花,其实自有内涵;有的看似静寂萧条,其实蕴含生机……如此迂回曲折的艺术表达形式,正是“陈氏画风”的独到之处与“心灵映像”的力作,而博得了世人的赞赏!

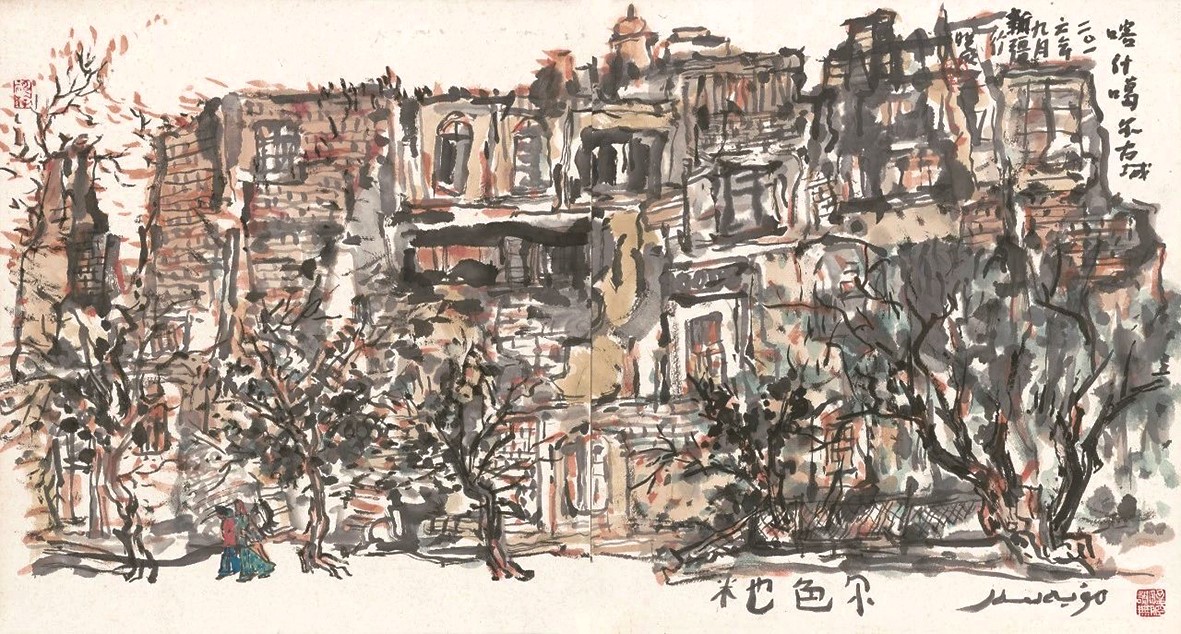

《喀什噶尔古城》