编者按:

海陆丰革命根据地是土地革命战争时期全国十三块革命根据地之一,是闻名全国的革命老区,历代名人辈出,人杰地灵。近代的革命先驱、民主志士、实业巨擘,现代的改革先锋、商界耆宿、文苑英才、艺体名流……在光辉璀璨的历史星空中,海陆大地的历史文化名人熠熠生辉,散发着耀眼的光芒。

为延续海丰优秀传统文化发展脉络,发挥名人效应助力汕尾文旅产业发展,提升人民群众文化素养,激发热爱家乡的情感,提升海陆丰文化的软实力、影响力、竞争力,海丰报特开设《海陆之子》专栏系列,以图文并茂的形式,介绍历代海陆丰籍历史文化名人。本期推出《赤心为党的蓝训材》,以飨读者。

【人物简介】

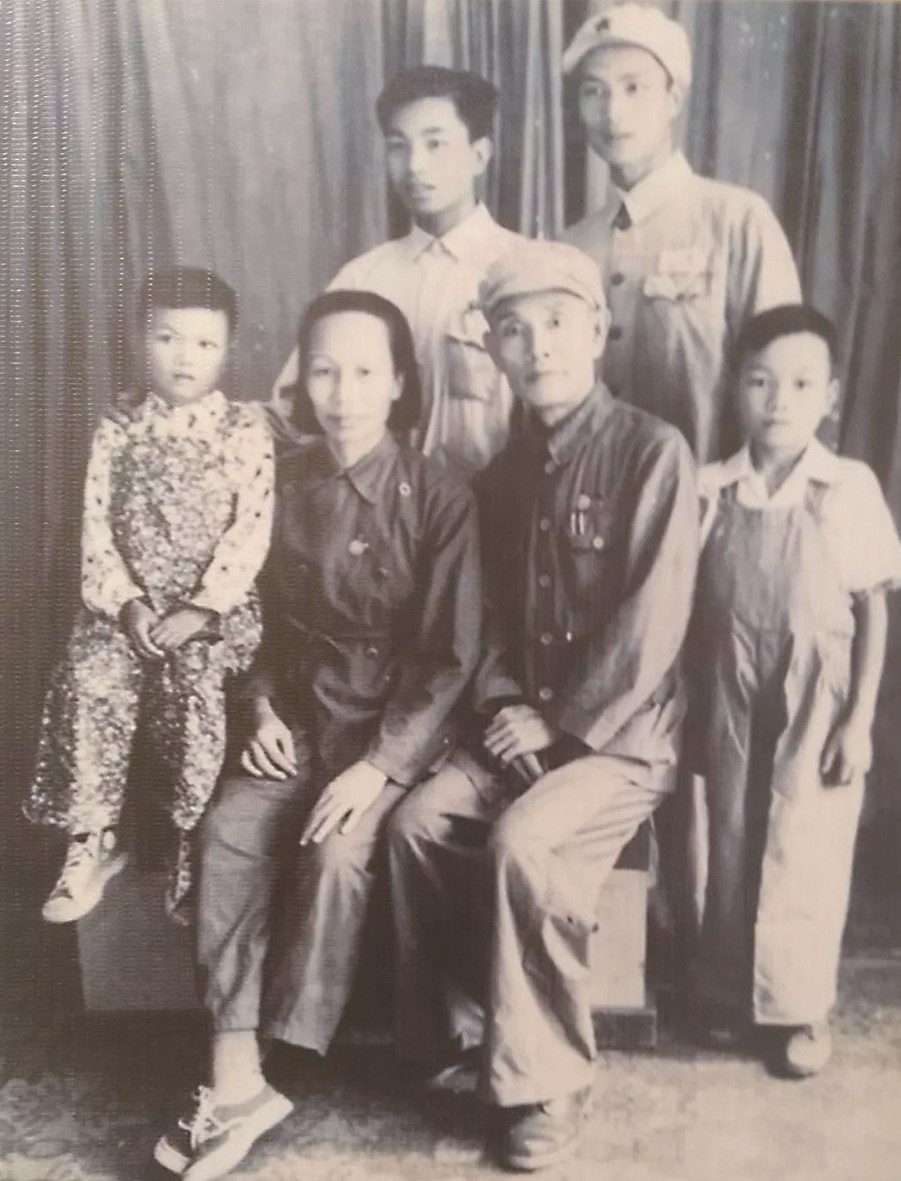

蓝训材(1907-1955),原名蓝民,海城南门街人。15岁入县立工读学校,两年后以全校统考第一名毕业,留校任教并加入共青团。1926年加入中国共产党,任公平水口乡小学校长,次年,调任公平区部委宣传员。海陆丰武装起义期间,先后任工农军一中队党代表、海(丰)陆(丰)惠(州)紫(金)四县交通站长、红军独立二营党代表等职。1928年,白色恐怖席卷海陆丰,与党组织失去联系,被迫跟舅父逃往马来西亚槟榔屿,到槟榔屿后,与马来西亚共产党组织接上联系,任吉打地委组织委员。两年后,调任新山地委组织部长,不久任地委书记和总工会主任。1934年“十月革命”纪念日,“马共”组织示威游行,殖民地当局发动武装镇压,他被捕入狱,9个月后押回香港,港英当局又将他遣送回海丰,以后在海丰与香港之间往返活动并与组织接上联系。

1937年,中共海陆丰支部成立,任书记,1938年冬,到粤北参加省委党训班,结业后任中共东江后方“特委”组织部长,1944年,地下党暂停活动,回海丰利民布厂当技术员。次年,日军攻陷海丰,他组织抗战武装,成立一区民主政府,担任区长。抗战胜利后,负责“东纵”六支工作,任海陆丰人民自卫队总队长、江南支队五团团长等职。1949年2月,海丰县人民政府在赤石成立,任县长,后粤赣湘边纵队一支五团成立,任团政委兼海丰县委书记,后任东江行政专暑民政科长。新中国成立后,先后调任广东省人民法院东江分院院长、粤东分院副院长等职。

1955年,抱病赴广州参加会议,因肺部感染没及时治疗,于广州逝世,年48岁。

蓝训材,原名蓝民,1907年7月7日出生在海丰县城南门街的一户蓝氏人家,8岁跟随三叔公蓝锡龄秀才到青草新乡私塾读书,15岁考上县立工读学校。求学路上尽管有坎坷,不过,蓝训材读书心切,勤奋拼搏,终于完成了半工半读的生涯。1926年,蓝训材由一名共青团员,成长为坚强的共产党员,随后被派往海丰县公平区水口乡开展农运,担任水口乡支部书记。

谁说嘴上没毛,办事不牢!蓝训材皮肤白净,性格刚强,虽说年龄不大,却有一肚子主张,而且号召力强,在农民中一呼百应,有着很高的威望。1927年春,蓝训材担任公平区委宣传委员,接着参加1927年海陆丰三次武装起义。第一次起义前后,蓝训材运筹帷幄,在情报工作的岗位上发挥了重要作用。1927年9月,蓝训材担任工农革命军第一中队党代表,举行第二次武装起义,攻占海丰县城。由于敌我力量悬殊,蓝训材率领工农革命军主动撤退往黄羌、朝面山等农村打游击战。第三次武装起义开始了,蓝训材参加红二师进攻公平的战斗、夺取海丰县城,成立了海丰县苏维埃政权,成为中国第一个苏维埃政权。

1928年春,国民党军疯狂进攻海陆丰,截断交通,封锁粮食,层层设立岗哨,白色恐怖笼罩着海丰大地。群众被迫离乡别井,蓝训材所在的部队被敌人打散,失去联络,到处隐蔽,因无法寻找到党组织负责人,蓝训材才离开海丰向揭阳河婆转移,然后取道香港。当时,国民党政府和海陆丰同乡会的反动头子勾结港英当局,缉捕革命同志。蓝训材到处躲藏了20多天,不得已只好跟随他的舅父漂泊到南洋的马来西亚,当上一名橡胶工人。1933年底,蓝训材被殖民当局逮捕,与一些政治犯押解回国。

命途多舛,1934年冬,蓝训材锒铛入狱9个月后,又从香港被驱逐回海丰。浪荡天涯七年后,蓝训材思念父母妻儿心切,直奔海丰县城南门街之家。然而,父亲在蓝训材避难南洋的一个月前病逝。祸不单行,母亲三个月后也撒手人寰,留下忠孝两难全的遗憾。擦干泪,一切从头再来!于是,蓝训材在海丰县城南门湖畔蓝氏书房里召集隐蔽和失散党员,动员他们到农村联络进步群众和老党员,擎起了一面鲜红的旗帜。在广东省委学习之后,1938年秋,蓝训材携带家眷到龙川县老隆开设“星光染织厂”作掩护,积极筹建党的地下联络点。第二年,蓝训材不负众望,担任东江特委组织部部长。

1942年2月29日,晨曦初现,蓝训材筹足经费,护送从香港逃难来到海丰的柳亚子父女从公平日中圩出发,徒步到陆丰县新田,时而翻越层峦叠嶂,时而跨过深山幽谷,时而跋涉在人烟稀少的荒原上。蓦然回首,两年前的秋天,蓝训材被中共粤北省委秘密交通联络总站派遣到龙川县担任交通站长,经常在河源、龙川、五华、和平等县开展党的秘密工作,形势危急时才撤回海丰隐蔽。如今重返故地,蓝训材嘘寒问暖,护送着柳亚子父女,水陆并用,驾轻就熟,从河婆至五华城,辗转联系到兴宁地下党。临别时,柳亚子先生热泪盈眶,紧握着蓝训材的双手,依依惜别。

1945年初,日寇再度侵占海丰,劳苦大众生活在水深火热之中。海丰一区人民在区长蓝训材的领导下,率先成立东江纵队海丰一区人民抗日自卫队。蓝训材配合海丰一区抗日自卫队队长陈宇,充分利用当地河流交织如网的复杂地形,与敌人展开周旋,偷袭日寇据点。有一天,日寇乘坐两艘帆船到渡头、坣头一带抢粮派猪。当日军押着民夫抬着十余头生猪和一批物资,得意洋洋地走在返回的路上时,中国大地岂容日寇如此耀武扬威呢?蓝训材恨得咬牙切齿,一声令下,自卫队员的长枪短炮齐刷刷地开火。顿时,日寇蒙头转向,拼命往河边逃窜。殊没料到,海丰一区抗日自卫队的短枪手悄然抢占了日寇的两艘帆船。此战役击毙日寇十余人,遏制日军奸淫掳掠的嚣张气焰,真是大快人心!

日本投降后,人民群众欢呼雀跃,汇聚到海丰县城西召开抗日战争胜利的庆祝大会。海丰县一区区长蓝训材主持会议,他身材魁梧,慷慨陈词,号召各区民兵和革命群众配合抗日自卫队,准备攻进海丰县城收缴日寇枪支。1945年8月21日,一阵密集的枪声划破了凌晨的寂静,国民党钟超武匪军勾结梅陇曾广聘联防队,突袭包围抗日自卫队的宿营地。临危不惧,蓝训材果断指挥自卫队,一路涉水过河,朝西撤往渡头圩;自己率领另一队战士,急速向东边接近海城的地带潜行,在一米多高的水草滩地上爬行,耳畔充满敌人搜索的叱责声,好不容易捱到天黑,事情才转危为安。然而,海丰县民主政府县长吴棣伍在海丰县城西兴洲村的突围战斗中壮烈牺牲了。

“我们在一区工作这段时间,很佩服蓝训材等同志,善于教育群众,争取朋友,团结较多的人,包括那些从前反对过共产党,但抗战期间愿意与我们改善关系的人,都能保持较好的关系,这使我们在一区工作觉得比较安全,没有四面受敌的困难。蓝训材同志不愧是善于总结历史经验的优秀领导干部””老战友方斯《在同国民党进行针锋相对的斗争中奋勇前进——抗战时期革命回忆录》中是如此描述对蓝训材的印象。

隐蔽精干,积蓄力量,长期埋伏,以待时机,此乃党在革命低潮时期的战斗策略。1947年1月24日至26日,海丰县梅陇畲中村成立海陆丰人民自卫队,蓝训材担任队长,在他富有魄力的领导下,不少青年踊跃参军,仅半个月就增员三十多人,农村减租运动的浪潮席卷海丰大地,全县建立了十多个区、乡人民政权。为了人民谋幸福,为了马克思主义在中国的实现,蓝训材迎难而上,在饥不择食,寒不择衣的艰苦环境下,风餐露宿,不幸患上了哮喘病。有时在荒山野岭上行军,蓝训材累得胸闷气短,需要张开嘴巴帮助呼吸,甚至恨不得在喉咙上扎一个孔来透气。1948年7月,为了适应东江地区对敌斗争的形势,在惠东安墩成立中国人民解放军粤赣湘边纵队东江第一支队,管辖两个团,其中海丰为东江第一支队第五团,蓝训材担任第五团政委,黄友为团长。

1948年底,蓝训材担任海丰县委书记。形势发展喜人,恍如秋风扫落叶。1949年1月,海丰县赤石千秋塘五龙峰举行海丰县第一届人民代表大会,成立海丰民主县政府,选举蓝训材任县长。为了迎接海丰县全面解放的到来,蓝训材积极筹备工作,于1949年7月1日上午在黄羌石山村召开海丰县人民政府成立大会,会上宣布即日起海丰县民主政府更名为海丰县人民政府,在欢庆的锣鼓声中见证一个新政权的诞生。不久,蓝训材政委偕同团长黄友,率领粤赣湘边纵队东江一支队第五团战士,冒着枪林弹雨,攻克梅陇、公平,迫使海丰国民党政府县长戴可雄投降,解放了海丰县城。

1950年之后,蓝训材担任广东省人民法院东江分院院长、粤东分院副院长。司法工作任务繁重,蓝训材总是硬撑着体弱多病的身体,日夜操劳,有时候累得咯血,就偷偷地吐入备用痰盂里倒掉,避免影响其他同志的工作。记得1952年,一个寒冬凛冽的夜晚,蓝训材裹紧棉衣,星夜兼程,从惠阳驱车赶回海丰,他怒火填膺,据理力争,把被判死刑的钟娘永(民主革命时期由我党派遣打入国民党政府担任乡长)从死神手里挽救了出来。事后,钟娘永经常把感激挂在嘴上:“没有蓝大哥对工作对同志认真负责,我老早去见马克思了!”1955年1月,蓝训材抱病从汕头前往广州参加全省司法会议,突然病情恶化,因抢救无效,于1月13日不幸逝世。

赤心为党,忠心可鉴,1955年8月1日,蓝训材被广东省人民政府追认为革命烈士,完成了他在人生道路上鞠躬尽瘁,死而后已的夙愿。

■ 作者:吕珠满

来源:善美东岸

整理:曾国明 林彩红

指导单位:中共海丰县委宣传部

中共海丰县委党史研究室