编者按:

海陆丰革命根据地是土地革命战争时期全国十三块革命根据地之一,是闻名全国的革命老区,历代名人辈出,人杰地灵。近代的革命先驱、民主志士、实业巨擘,现代的改革先锋、商界耆宿、文苑英才、艺体名流……在光辉璀璨的历史星空中,海陆大地的历史文化名人熠熠生辉,散发着耀眼的光芒。

为延续海丰优秀传统文化发展脉络,发挥名人效应助力汕尾文旅产业发展,提升人民群众文化素养,激发热爱家乡的情感,提升海陆丰文化的软实力、影响力、竞争力,海丰报特开设《海陆之子》专栏系列,以图文并茂的形式,介绍历代海陆丰籍历史文化名人。本期推出《陈宝寿:正字戏表演艺术家》,以飨读者。

【人物简介】

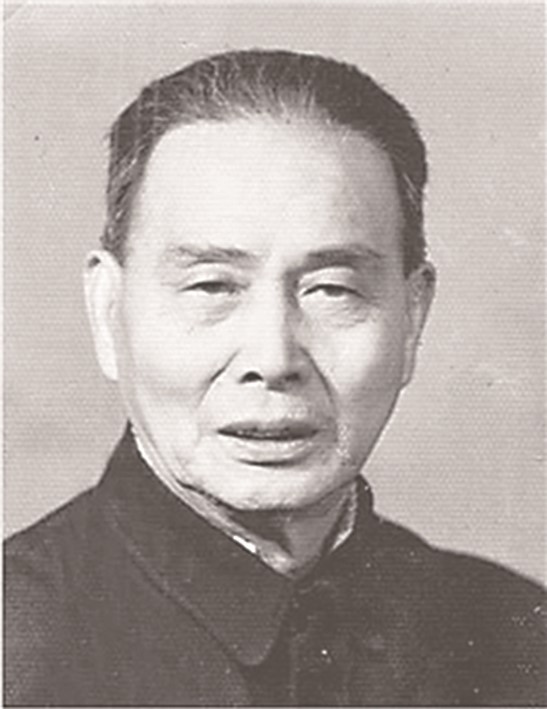

陈宝寿,正字戏文武老生、著名表演艺术家。1907年出生于陆丰县东海镇,后入赘海丰建茶村,父亲陈林荣是东海一带有名的道坛法师。7岁时,在新荣贵戏班学习童伶制的白字戏,8岁登台演出,23岁受聘名牌班“老双喜”正印武生,成为正字戏武生行中最年轻的一位演员,一生从事艺术生涯,被全省戏剧界所爱戴,被尊称为“宝寿老先生”。

40年代,陈宝寿已饮誉粤东,各正字戏的班主都不惜重金聘他当台柱。新中国成立后,他积极从事戏曲改革工作,整理改编了一些优秀传统剧目,绝大部分是由他主演或参与演出的。1956年,陈宝寿加入中国戏剧家协会广东分会,被选为理事。1958年主演改编剧目《金叶菊》。1959年赴省参加汇演,被评为优秀剧目。同年在广州参加国庆10周年献礼演出,他饰演马应龙的巨幅剧照,在广州文化公司的艺术展览馆中展出。1963年春,《羊城晚报》发表了陈宝寿一篇题为《求异存同》的谈表演经验的文章,引起省内外专家的重视,被中国戏剧家协会吸收为会员。1964年出席第四次全国文代会,当选中国文联委员。1979年出席在北京召开的第五次全国文代会。当时正字戏尚未恢复演出,他在小组会上发表了《为抢救正字戏而呼吁》的书面发言。1980年参加省第四次文代会。同年4月,陆丰正字戏剧团恢复建制,他被聘为艺术顾问。1983年8月,省剧协会正拟庆祝他从艺70周年时,陈宝寿在家不幸病逝,终年75岁。

▲ 正字戏《张飞归家》——陈宝寿饰刘备(中)

▲ 正字戏表演现场

▲ 正字戏剧照

广东省政协第四届委员陈宝寿先生,是海陆丰正字戏的著名演员、表演艺术家,上世纪三十年代时就扬名海陆丰以至粤东地区。新中国成立后,由于他具有深厚的艺术造诣,加上他善于吸收、勇于创新以及热情地培养接班人的出色表现,受到全省戏剧界的尊敬,大家都尊称他为“老师”。然而,这位影响较大、建树甚丰的表演艺术家的艺术生涯,留下的资料却不多,某些方面甚至是空白!这实是一件憾事。

新中国成立后直至八十年代初,笔者一直与陈宝寿先生在一起工作,共同致力于正字戏的推陈出新。相处期间,曾听到陈老先生谈及其早、中期的从艺情况,因而对他的从艺生涯,总算了解到了一些,虽然仅仅是一些片断,用以说明这位艺术家的成长及其艺术成就,也许还有点补益。

一

陈宝寿先生一九○八年诞生于陆丰东海镇一户道场艺人家庭。他七岁时,在其父陈林荣的带动下,举家转习实行童伶制的白字戏。从那时起,陈宝寿先生便开始了他半个多世纪的漫长的从艺生涯。

起初,他学丑和丑婆。八岁便开始登台演出,由于他年纪小,坐“棚前椅”还得“管箱”抱上去。契身期间,他先后在《秦雪梅连》《王双福连》《崔鸣凤连》《杨天梅连》《英台连》以及《珍珠记》《挽面记》等剧目中担任十多个角色。当时的旧班主,通过教戏先生,设置了各种摧残童伶身心健康的严酷刑罚。谁演出不认真或出了错,下台来就要“抄公堂”(即由教戏先生在田元帅炉前掌刑)。演得好的,也要给点苦头吃吃,使你记住下次还得这么演。“抄公堂”的刑罚有轻重之分,轻者抽藤条或跪小螺壳;重者或用小刀割破脊背的皮肉敷上生盐,或用铁线穿耳朵拴在不高不矮的大薄箱旁,叫你既不能站,又不能蹲,不能移位或转动……童年的陈宝寿虽不曾尝过重刑的滋味,却也吃过不少轻刑罚的苦头。后来他每谈起这些,总感不寒而栗,深深体会到这些刑罚的野蛮性和落后性。所以当他后来成为正字戏红极一时的名角时,就经常关心那些因契身而失去自由的童伶的苦难,经常替那些“违章”而挨刑的童伶抱不平,耐心地跟掌刑的教戏先生说情,甚至还因此而争吵过。

契身期满后,按规定本来就可以上正字班拜师学艺的,但是作为正字戏的演员条件首先应是成年人。而宝寿先生当时才十二岁,只得复契身新升平白字班。直到第二次契身期满(已十八岁),才开始上正字班习艺。

二

正字戏是一个拥有十二行当的古老剧种,不但传统剧目很多,而且多是袍带戏,表演风格古朴、粗犷、气派大,其戏路子与白字戏迥异,陈宝寿先生摸清了这个底,根据自己的主观条件,就选择了武生这一行当进行深造。

当时他的老师郑娘分,是一个并不那么出名的文武老生,但他所熟练的戏很多,且有较丰富的表演经验,当陈宝寿先生二十岁时,就当上了其师的“贴”(又叫“白扇”)。按传统规定,一些以文生为主角的戏,还得武生主演。“白扇”只能当配角。由于当时陈宝寿先生扮相英俊,戏性也强,所以其师老是把以文生为主角的戏逐步让给他演,并给予细心指导。有了老师的支持和培养,有了较多的实践机会,加上他能虚心学习,认真演戏,且善于创新,他所主演的小生戏,如《樊茂金斩子》的樊惠芝,《张春郎削发》的张春郎,《闹严府》的曾荣,《槐荫别》的董永,《掷钗》的刘湛,《百花赠剑》的海俊,《王可居休妻》的王可居以及娃娃生应工的《许英杰和番》的许英杰,《方世玉打擂》的方世玉等,都刻划得比较生动、细致,引起观众的强烈反响。不多久。陈宝寿的名字就在海陆丰一带“红”起来了。二十三岁那年,名牌班之一的老双喜也送请帖聘他为正印武生。

三

陈宝寿知道,在正字戏的十二行当中,武生这一行当刚是最引人注目的。武生所负担的角色,既有银须银发的廉颇、伍员、郭子仪等,又有带黑须口的岳飞、姜维、陈世美等,还有上述那些文生戏,更不用说以武生应工的长靠、短靠戏,如吕布、赵云、武松、石秀等角色了。这就要求正字戏的武生角戏路要宽,技术要全面,翎子功、扇子功、须功、帽翅功、水袖功、水发功、刀把子功以及各种追赶表演的步法等,都能熟练掌握和运用,总之,非有高深的艺术造诣是吃不消的。面对名牌班的聘请帖,上正字班才几年、表演还较幼稚的陈宝寿是有点心怯的。而他的老师却给予支持和鼓励,为了给徒弟壮胆,郑娘分表示愿意反过来当陈宝寿的“贴”。此事后来被传为梨园佳话。这样,陈宝寿先生终于接受了老双喜班的聘请,当起该班的正印武生来,成为历来正字戏武生行中最年青的一个。

从此,他更加勤奋学习,并虚心向其师请教。很多戏都是先突击上台后才逐步进行提高的。有一次,他赶排《凤仪亭》。白天才学唱腔,晚上就上台演出;出台前,还喝了几碗冷开水定神。由于实践的机会越来越多,又有老师的认真教授,所以进步很快。此后,能演的戏就逐步多起来了,戏路也随着宽广了,凡是武生行所负担的角色,他都能应付,且有新的突破和发展。他喜欢练武术,并能吸取武术中那些富有表现力的优美、矫健的身段和动作,揉进短靠戏的表演中去,使得他的短靠表演更富地方特色。他所主演的《翠屏山》(石秀)和《武松杀嫂》(武松)成了他的代表作之一。

他的另一代表作《陈世美休妻》中的勒马、抖帽翅、激面和用独足支撑全身慢慢往后移动的身段和演技,至今仍是脍炙人口,为观众所津津乐道。

《张春郎》中他所扮演的张春郎,其在乔扮小和尚捧茶寻思如何偷窥前来进香的公主的表演,更是生动、传神。省里一位戏剧专家在七十年代末,特把他的这段表演拍成照片(一部分)。

到了四十年代,他已饮誉粤东,至新中国成立前夕,各正字班的班主都不惜重金争聘陈宝寿当台柱。因为谁能聘请到这位著名武生,这个班就比较有“销路”,戏金也较高。可见他在海陆丰影响是很大的。

四

新中国成立后,他在党的“百花齐放,推陈出新”的文艺方针的指引下,积极从事戏曲改革工作,他很少保守思想,大力支持整理改编传统剧目,在他的支持和带动下,早在五十年代至六十年代初,正字戏就有一批经过整理改编的优秀传统剧目问世,而且绝大部分是由他主演或参与演出的,其中《槐荫别》《百花赠剑》《射郭淮》《辕门射戟》《打枷》《掷钗》《罗帕记》《金叶菊》《张飞归家》《六郎罪子》《方世玉打擂》等。他与男花旦蔡十二主演《槐荫别》(又叫《百日缘》)于一九五四年首次赴省会演,获得很高的评价,他所饰演的董永表演生动、细致,富有浓厚的生活气息和地方色彩,荣获了大会特别奖。 还被列为招待文艺界和首长的专场演出剧目之一,在省府礼堂招待首长演出时,敬爱的周总理还观看了此剧的演出。

一九五六年,他参加了中国剧戏家协会广东分会,并被选为理事。一九五七年,他参加了文化部在广州举办的戏曲演员讲习班,示范演出了正字戏《百花赠剑》的某些表演片断,被当时负责讲课的中国京剧院总导演阿甲同志选为教材。通过观摩学习和艺术交流,进一步扩大了他的艺术视野。他搏采众长,吸取兄弟剧种的养料来丰富自己的表演,对传统进行了大胆的突破和创新,形成了其刚柔相济,雄浑质朴,凝练细致的表演风格。一九五八年,他在改编的传统剧目《金叶菊》中饰演为伸张正义而敢于犯颜直谏的老王爷马应龙,获得很大的成功,成为他的另一代表作。一九五九年五月,他所主演的《金叶菊》参加省的专业艺术汇演,被评为优秀剧目;同年十月,又赴穗参加国庆十周年献礼演出。省文化主管部门还特地拍下他饰演的马应龙的巨幅照片,装在玻璃橱内置于广州文化公园的艺术展览馆中供人们观赏。一九六○年,他当选为广东省政协第二届委员。同年年底,他以特等劳模的身份出席了在北京召开的全国群英会,受到党和国家领导人的接见。一九六二年夏,文化部负责对外文化联络的郭雷鸣同志来陆丰看正字戏的演出,他观看了《金叶菊》《辕门射戟》《百日缘》等传统剧目。演《金》剧时,老郭与我在一起看戏,他不相信马应龙的饰演者就是扮演吕布和董永的陈宝寿。当《金》剧演完,他特地跑到后台去看卸妆,当他发现果然是陈宝寿饰演马应龙时感概地说:“像这样的演员,不但在地方少有,在全国也是为数不多。”一九六三年春,《羊城晚报》副刊发表了陈宝寿先生一篇题为《求异存同》的谈表演经验的文章(许翼心记录整理),介绍他在同样装扮的短靠武生戏中如何通过形体动作和面部表情来刻画武松、石秀、燕青三个不同性格的人物,引起省内外专家的重视。接着他被中国戏剧家协会吸收为会员。一九六四年,他出席了第四次全国文代会,成为中国文联委员。

“文化大革命”期间,他被当成反动学术权威而遭到冲击、迫害。党的十一届三中全会后才给予恢复名誉。一九七九年,他出席了在北京召开的全国第五次文代会。当时正字戏尚未恢复,他在小组会上发表了“为抢救正字戏而呼吁”的书面发言。一九八○年春,他参加了省第四次文代会,同年四月,正字戏在陆丰恢复建制,他被聘为艺术顾问。一九八一年五月,正字戏剧团改编的《换乌纱》参加汕头地区文艺调演,那时他已七十五岁高龄了,还为大会示范演老王爷高琼的角色。一九八三年,正字戏赴港演出前夕,他积极传授其拿手好戏《槐荫别》《辕门射戟》和《射郭淮》的演技,还示范了《射郭淮》中姜维的跑布马表演。

五

一九八三年八月,省剧协分会正要为他筹备从艺七十周年的庆祝活动时,他却病逝了!终年七十七岁。

为了纪念这位艺高望重、建树甚丰、对党的戏曲事业作出较大贡献的老艺人,汕头地区以及海陆丰两县的文化主管部门于八月十日在陆城举行追悼会。中国戏剧家协会、省政协、省委宣传部、省委统战部、省文化局、省剧协分会、《南国戏剧》编辑部、《羊城晚报》文化组以及粤、潮、琼、汉四大剧种的剧院和地、县的党、政部门等都送了花圈,有的还发来唁电。从首都到省、地、县一共有九十多个单位和个人送了花圈。省剧协分会主席李门同志还赋诗词哀悼,其中一首《浣溪纱》有“笑揽氍毹岭上春,羡君技艺冠同群”之句,缅怀陈宝寿先生。

作者:陈春淮

来源:陆丰政协网

整理:曾国明 林彩红 吴长辉

指导单位:中共海丰县委宣传部

中共海丰县委党史研究室