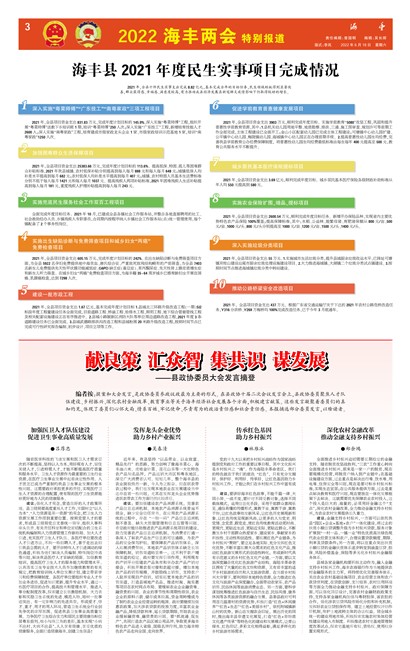

编者按:提案和大会发言,是政协委员参政议政最为主要的形式。在县政协十届二次会议发言会上,县政协委员聚焦人才队伍建设、乡村振兴、深化农村金融改革、教育事业等关乎海丰经济社会发展各个方面,积极建言献策。这些发言凝聚着委员们的真知灼见,体现了委员们心怀大局、情系百姓、牢记使命、尽责有为的政治责任感和社会责任感。本报摘选部分委员发言,以飨读者。

加强医卫人才队伍建设

促进卫生事业高质量发展

●吕厚忠

随着医学科技的飞速发展和医卫人才需求层次的不断提高,坚持以人为本,用好现有人才,留住关键人才,引进特需人才,才能不断提高医疗质量和服务水平。卫生人才资源作为最重要的卫生行业资源,在医疗卫生事业发展中起着决定性作用。人才匮乏已成为严重制约我县卫生事业发展的根本性问题。这需要政府承担更多的责任,实现医疗卫生人才资源的合理配置,使有限的医疗卫生资源能够更好地为人民的健康服务。

建议:强化人才观念,营造良好的人才政策环境。县卫健局要高度重视人才工作,牢固树立“以人为本”、“人力资源是第一资源”的观念,把卫生人力资源发展工作摆到重要位置。按照党管人才的要求,形成县卫健局党总支委统一领导、组织人事科牵头负责、有关责任科室和单位密切配合的卫生系统机构编制和人力资源管理工作新格局。加大人才引进,充实医疗卫生人才队伍。各医疗单位要改进人才引进方法,不拘一格招聘人才,善于走出去招引我县急需的人才。要开辟特殊人才引进调动的绿色通道,积极为他们解决人员编制、特殊岗位待遇等问题,解决我县医疗人才紧缺的局面。加强教育培训,提高医疗卫生人才的服务能力和管理水平。认真落实卫生专业技术人员参加继续教育的有关规定,把教育培训纳入单位发展计划,建立带薪学习和经费保障制度。各医疗单位要组织专业人才参加业务进修,促进知识更新,提升专业水平,通过一些医疗项目的合作,提高技术和管理水平。推进人事分配制度改革,探索建立长效激励机制。大力表彰和奖励卫生系统的先进、模范人物,培树一批事迹突出、有一定影响力的先进典型,形成爱才、惜才、重才、用才的用人环境,营造卫生系统全行业创先争优的浓厚氛围,促进我县卫生事业高质量发展。力争医疗卫生综合实力和居民主要健康指标位居粤东前列,缩小与珠三角的差距,基本实现“小病不出村,大病不出县”,人人享有健康、享受优质的健康服务,全面打造健康海丰,创建卫生强县!

发挥龙头企业优势

助力乡村产业振兴

●吴春清

近年来,我县坚持“以品带业、以业致富、精品先行”的思路,努力创响了像海丰菜心、海丰油占米、虎噉金针菜、莲花山茶等一大批特色农产品知名品牌,产品远销大湾区和粤东地区,深受广大消费者认可。短短几年,整个海丰县的农业面貌焕然一新,令人为之振奋。但在联农带农过程中,我们也发现本地农业在发展建设当中还存在着一些问题,尤其在发挥龙头企业优势推进联农带农工作方面仍然比较滞后。

建议:要加强建设农产品溯源系统,完善农产品信息追溯机制。本地农产品溯源系统普遍不健全,缺少安全信任背书。在应用农产品溯源系统的过程中,存在“一物一码”产品信息追溯机制不普及、缺失大数据管理和信息监管等问题。希望政府能协助推进农产品溯源系统项目的建设,助力完善农产品信息追溯机制,为消费者打通一条深入了解农产品生产信息的可信通路,为农产品的安全保驾护航。要保障农产品销售体系,深入拓展消费帮扶。本地农产品销售体系缺乏长效保障机制,销售渠道略显单一,这不利于农户增收渠道的稳定。政府要发挥引领作用,利用现有的产销平台搭建农产品集市和举办农产品产销对接会,积极开展农餐对接和农超对接,增加本地农产品的销售规模。并鼓励线上销售,支持农户入驻并实现自产自销,切实拓宽本地农产品的销售渠道,打造县域地产名品,推进村淘、淘实惠等项目在农村网点布局。要缓解农业企业融资难、融资贵的问题。农业的季节性和周期性很强,农业企业的原料占款、储存成本较高,资金周转慢成为了制约农业企业经营运转的瓶颈。政府要继续加强惠农政策,加大涉农贷款的投放力度,丰富农业金融产品,降低贷款利率、延长贷款期限,帮助农业企业缓解融资难、融资贵的问题。要“抓流通、促生产”,共同打造农产品区域公用品牌,争取更多海丰特色农产品进入省级、国级名牌行列,助力海丰特色农产品走向全国、走向世界。

传承红色基因

助力乡村振兴

●林雁冰

党的十九大以来把乡村振兴战略作为国家战略提到党和政府工作的重要议事日程,其中文化振兴是乡村振兴之“魂”。作为海陆丰革命老区,我们的特色就在于我们的底色“红色”,只有充分发掘好、保护好、利用好、传承好,让红色基因助力乡村振兴工作,才能让我们在乡村振兴工作中富有成效。

建议:要讲好海丰红色故事,不能千篇一律、大同小异、一成不变,要针对不同受教对象,选择不同载体模式,运用信息化手段,采用干部群众喜闻乐见、通俗易懂的传播形式,寓教于业、寓教于游、寓教于物,让红色故事焕发新风采,让红色历史展现新形象,让红色传统呈现新风尚,让更多的人知党史、明党情、念党恩、跟党走,使红色传统教育活动更时尚、更现代、更贴近生活、更贴近实际、更贴近群众,不断激发乡村干部群众热爱家乡、建设家乡、奉献家乡的积极性、主动性和创造性。要拓展红色产业链条,为乡村振兴“聚财”。要立足各地实际、充分发挥红色文化优势,不断丰富拓展大众需求的红色文化产品,推动红色旅游发展形式的创造性转化,形成新时代具有示范意义的乡村红色文化产业链。一方面,要以文旅深度融合优化红色旅游产业结构。海陆丰革命老区拥有了大量的红色文物和资源,又有着丰富的适于乡村旅游的自然和人文旅游资源。在当前乡村振兴大背景下,要利用好本地特色资源,全力推进红色文化与旅游产业深度融合,全面带动农家乐、农产品销售、民俗休闲等旅游消费业态。另一方面,要科学谋划统筹推进红色旅游与自然生态、民俗风情、康养休闲等各类旅游资源的融合发展。县委县政府可利用莲花温厝村的资源优势,积极打造“红色+休闲康养”“红色+生态”“红色+美丽乡村”,依托附城镇新山村的优势,新山在发掘农会旧址,展出历史的同时,推出海丰县非遗文化展览,打造“红色+非物质文化遗产传承”等特色化的建设和发展模式,让青山绿水、红色印记、多彩文化相得益彰,满足多样化的乡村旅游市场需求。

深化农村金融改革

推动金融支持乡村振兴

●郑余鸿

全面推进乡村振兴迫切需要长期稳定的金融支持。随着脱贫攻坚战胜利,“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴,原来是一家一户的脱贫,现在要规模化经营,将脱贫户纳入到产业链中;在基础设施建设方面,过去重点是解决出行难、饮水难、用电难、住房安全等问题,现在是要对标乡村振兴标准,实现生态宜居;在公共服务提供方面,过去是重点解决教育和医疗问题,现在要放在一体化发展框架下去解决。这就需要优先保障农业农村投入,这个投入是巨大的、海量的,必须用好金融这个“支点”,深化农村金融改革,全力推动金融支持乡村振兴,为农业农村发展提供长久蓄力。

建议:金融支持乡村振兴,一方面可以依托我县“园区+企业+基地+农户”一体化建设,将过去的扶贫小额信贷调整升级为乡村振兴贷款,服务对象扩展到“一村一品、一镇一业”特色优质高效绿色现代农业经营主体和农户,合理设置贷款额度、期限、利率及贷款条件;另一方面,将以往重点突出扶贫小额信贷的金融扶贫体系逐步转变到涵盖信贷、担保、风险补偿基金、保险等多元化乡村振兴金融服务体系。

县域各家金融机构要积极主动作为,融入金融支持乡村振兴工作,海丰农商银行作为当地提供农村金融服务的主力军,将持续优化完善服务体系,关注农业农村基础设施项目、农业经营主体和农户获贷便利度,在贷款创新、支付结算、农村信用环境等方面全力推动金融支持乡村振兴。政府保障方面,可以强化顶层设计,完善农村金融财政政策支持,支持各家金融机构加强与粤财担保、省农担的合作,强化涉农信贷风险市场化分担和补充机制,发挥好农业信贷担保作用。建立土地经营权评估作价机制,维护土地流转主体的合法权益。健全城乡统一的建设用地市场,积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度。积极推进农村宅基地管理制度改革试点,探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式。