● 林经天

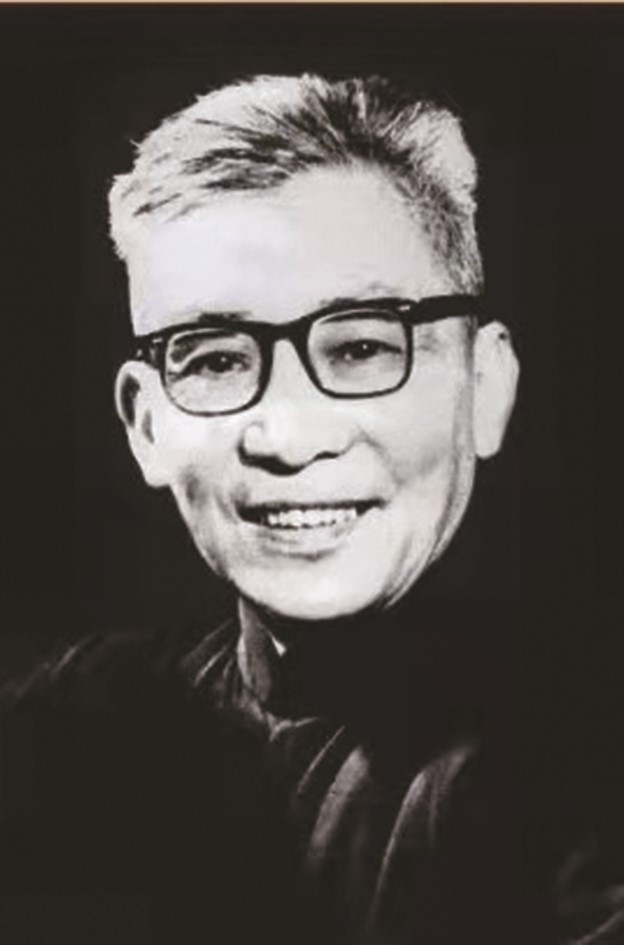

陈洪教授是我国著名的音乐教育家、音乐理论家、翻译家与作曲家。曾用名陈肇尧、陈白石、陈作猷。1907年2月10日生于广东省海丰县一个旧官僚的家庭。童年时在海丰及汕头读小学。后来在广州培正中学读书。20世纪20年代初,一位从法国回来的堂兄启发了他学习音乐与美术的志向。1923—1925年,曾在上海美术专科学校学习美术和音乐。1926—1930年赴欧留学,在法国国立音乐院南锡(Nancy)分院师从巴什雷(Bachelet)、艾克(Heck);又在巴黎师从奥别多菲尔(Oberdoeffer)等人,学习作曲和小提琴(曾与马思聪同学)。

一、对我国音乐教育事业的奉献

陈洪是我国南方现代音乐教育的开拓者之一。1930年归国后,就在广州欧阳予倩任所长的“广东戏剧研究所”内,与马思聪共同创办了一支单管编制的管弦乐队注。同时创办了一所附设的音乐学校,兼任校长、音乐理论教师和小提琴教师(中央音乐学院原管弦系主任章彦教授,就是当时的学员之一)。

“广东戏剧研究所”停办后,陈洪努力争取社会舆论的支持,靠捐款资助和学费收入,于1932年春又与马思聪合作建立了私立“广州音乐院”。起初任副院长,实际负责校务工作;1933年马思聪婚后赴沪定居,由陈洪代理院长,负全部责任。该院创建时只有教师5人,却开设了钢琴、声乐、小提琴、大提琴、乐理、视唱、和声、音乐史、音乐欣赏等课程(学制4年)。还设立了师范科(学制2年),陈洪兼任小提琴、乐理、视唱、和声等课程的教学。在此期间,还主编出版了《广州音乐》10期,并与“赤社”(美术界组织)有关人士合办《一般艺术》杂志。在致力创办音乐教育的同时,还做了不少普及音乐知识的音乐理论工作。

当时局势动荡,办学经费非常困难。全体教职员在陈洪领导下同心协力,积极工作,坚持把音乐院办下去,培养了一些出色的人才(上海音乐学院管弦系的已故主任窦立勋教授、香港著名的儿童合唱团音乐总监凌金园以及香港作曲家林声翕等就是当年“广州音乐院”的学生)。蒋介石政府的势力逐步扩展到广东以后,教育部派了一名督学到广州视察,他藉口广州音乐院条件差,要求筹足20万元“基本金”存入银行,才准许继续招生。由于无法筹齐这笔巨款,陈洪多年心血浇灌的广州音乐院,乃于1936年秋天被迫停办。

1937年8月,陈洪在广州突然接到素昧平生的老音乐教育家萧友梅的来信,聘请他为上海“国立音乐专科学校”教授兼教务主任。当时的上海正处于“八·一三”事变前夕,战火迫在眉睫,局势非常紧张。陈洪以事业为重,不顾个人安危,毅然按期到沪,成为继黄自之后的又一任“国立音专”教务主任,时年整30岁。陈洪就任之时,正是“国立音专”处于最艰难境地的时期。险恶的形势迫使该校四次搬场,并曾一度“化整为零”,分散在三个地点坚持办学。面对着如此严峻的局面,陈洪不遗余力地投身到工作中去。他大力整肃校务,修订严格的教学大纲,组织乐队,举行“救济难童音乐会”演出,创办《音乐月刊》与另一个不定期的刊物《林钟》等等。正是由于他对工作高度认真负责的精神与不畏艰难的魄力,赢得了萧友梅深深的信任,故而音专的校务悉由陈洪负责处理。甚至萧友梅有些署名发表的文章也由陈洪代笔(如:1939年发表的萧友梅署名文章《复兴国乐之我见》)。上海沦为“孤岛”期间,日寇与汉奸不但在租界外无恶不作,而且还在租界内不断制造恐怖事件,1938年4月7日沪江大学校长刘湛恩在马路上被日伪暴徒杀害,就是一例。音专迁至租界后,对外改称“私立上海音乐院”,萧友梅易名为“萧思鹤”退居幕后,由陈洪易名为“陈白鸿”出面负责。1938年春至同年深秋,萧友梅绕道香港、广州去汉口向国民党教育部请愿迁校未成,留在香港治病。这年5月黄自因病逝世,陈洪更是在风雨飘摇中独力肩负着这所全国唯一的音乐学校的重任。除主持校务外,还要接过黄自遗下的公共和声、音乐史、音乐欣赏等课程、包揽全校音乐共同课的教学。其工作之繁忙,可以想见。

这段时期的“国立音专”虽是处境维艰,却造就了不少人才。活跃在我国音乐界的许多精英人物,如黄贻钧、钱仁康、邓尔敬、李德伦、韩中杰、陈传熙、吴乐懿、高芝兰等等,都是这一时期的学生。

1940年底萧友梅在沪病逝,李惟宁任代理院长。1941年底太平洋战争爆发后,汪伪接管了该校,改名为国立音乐院,李惟宁担任院长并自兼教务主任。陈洪遂脱身于一切行政职务,专心从事教学。抗战胜利后,陈洪于1946年任南京国立音乐院教授兼管弦系主任。1947年兼任中央大学艺术系教授。解放后任南京大学音乐系教授兼系主任。从1952年起,一直在南京师范学院(1984年更名为南京师范大学)音乐系任教授兼主任。

陈洪的一生,是和中国现代音乐教育紧密相联的一生。半个多世纪以来,他创建学校、出版刊物、主持校务、教书育人。无论遭遇多少急风暴雨、艰厄险阻,都矢志不渝,呕心沥血地坚守在音乐教育这片土地上,为祖国音乐人才的培养、音乐事业的建设和发展,作出了卓越的贡献。尤为可贵的是。为了整个国家、民族音乐水平与素质的普遍提高。几十年、尤其是建国四十年以来,他甘愿默默地把自己的心血,倾注于祖国的师范音乐教育事业,为国家培养了数以千计的音乐师资。他们不仅遍及江苏全省,而且远及京、沪、川、鲁、闽、鄂、赣、皖等地。其中的许多人已成为当地骨干力量,发挥着巨大的作用。例如:全国“三八”红旗手、江苏省劳动模范程蕴华,她出色的业务能力、全心全意献身于音乐教育事业的优秀事迹及其创造的辐射式培训方法等等,在当地发挥了很大的榜样力量和推动作用。至于在其它各省(市)师大、各地师专担任系科负责人及在各地中学担任教研组负责人的例子,就更是数不胜数了。建国四十年来,陈洪在师范音乐教育战线上培养出来的人才,不仅反映在覆盖面的广度上,而且还反映在层次的深度上,仅以南京师范大学音乐系为例:建国后该系毕业留校任教的陈洪教授的学生,已是“五代同堂”。在陈洪倡导之良好系风影响下,全系老中青各代教师都勤勤恳恳,兢兢业业地在各自岗位上努力钻研本职工作,同心协力地完成着全系的教学任务。

陈洪教授在师范音乐教育方面的贡献,还有两点是应该着重提及的:

1. 鲜明、正确的教育思想

要发展中国的音乐事业,就必须首先搞好音乐教育。而其中普及性质的师范音乐教育,对于奠定全民族良好的音乐基础、对于国家精神文明建设的顺利开展以及整个中华民族文化素质的普遍提高,关系尤为重大。对此,陈洪在《给高师音乐系同学的一封信》(载于1983年第12期《人民音乐》)中就着重强调:必须对学生不断进行“人民教师的专业思想教育”,要“面向中学”,要“忠诚党的教育”,并在结束语中非常清楚地指出:音乐教育“不仅是培养‘心灵美’的有效手段,同时也能促进人的逻辑思维的紧聚,它和人的心灵、才智、科学文化都有密切的关系。”有鉴于此,所以多年来,陈洪不断为振兴祖国的音乐教育事业而执着追求、努力奋斗。他用笔、用口,在一切可能的情况与场合下大声疾呼,他的“从幼儿园、小学、中学抓起,提高全民的音乐素质”等主张以及“正确处理‘舞台’与‘讲台’的关系”“不能照搬音乐学院的模式,搞单项突出”的方向性的意见,被行家们认为是抓住了事物的根本。社会上忽视美育的倾向引起了一些有识之士的忧虑,陈洪很早就发现了这一问题。为此他提笔撰文,并在全国文代会、省文代会等各种会议上一再强烈呼吁,人们不止一次地听到了他那具有深刻内涵的呼声。

为了坚持师范音乐专业的重要性、端正高师音乐系的办学方面、培养高质量的师范音乐专业人才,陈洪不止次地挺身而出,进行了必要的斗争。50年代末“将南师音乐系并入南京艺术学院音乐系”的声浪曾一度颇为喧响,江苏省政府为此召集有关人员开会讨论此事。陈洪在会上一针见血地指出:江苏省甚缺音乐教师,南师音乐系必须面向中学,并且必须在南师的领导下担负这个责任。在陈洪的据理力争下,南师音乐系终于得以保存。1979年第三次全国文代会在京召开时,教育部邀请师范院校的代表座谈,当时也有人提出“师范院校音乐系改由文化部领导”的意见。陈洪又一次坚决主张师范学校的音乐系必须面向中学、必须由领导中学的教育部来领导,而不应由文化部领导。实践证明,陈洪的这些主张都是正确的。

陈洪先生数十年来坚持不渝,长期注意提高高师师生对教育思想的认识。他首先要求教师自身应端正“舞台”与“讲台”“师范”与“音乐学院、艺术学院”的关系,从而才能以正确的思想去引导和培养学生成长。在这一问题上,陈洪以自己的实际行动作出了光辉的榜样。建国后几十年,他多次谢绝了去音乐学院、艺术学院任职的邀请,矢志不移地将自己的后半生奉献给了祖国的师范音乐教育事业。纵观国内,从事师范音乐教育工作为时最久、担任高师音乐系主任资格最老的,当数陈洪了。几十年来,陈洪披荆斩棘地在师范音乐教育的征途上辛勤开拓,不断探索,除了亲自担任很多门课程的教学工作以外,还撰写了视唱、乐理、和声、作曲法和音乐欣赏等上百万字的教材(有三种属于全国性出版)。其中的《视唱教程》,还被高教部确定为全国统一的试用教材。在高师的课程设置上,陈洪强调须“面向中学”,符合中学的需要。对高师任职的师资,陈洪要求应有广泛的知识面。不“单打一”,要有可以开几门课的能力,以适应师范特点之需要。在陈洪以身作则的影响下,南京师大音乐系的师资队伍思想稳定,基本上形成了“教书育人,为人师表”的良好传统。

在对学生进行专业思想教育方面,陈洪也很重视并抓得及时。历届新生入学与毕业分配,陈洪都要对学生讲话,勉励学生巩固专业思想,做“音乐教育专家”。岁月如流,建国初期的毕业生们,现在大都年近古稀了。其中不少人已有了高级职称,仍对往昔陈洪的谆谆教诲缅怀不忘。原北京市教育科学研究所副研究员方明和原中央音乐学院副教授俞玉姿在合写的文章《执著地追求》中,就很动情地回忆当年陈洪是如何勉励他们坚定不移地走上音乐教育之路的。(刊《陈洪八十寿辰志庆》专集)

2. 热爱学生、热爱孩子

“严”与“慈”,是把学生教育好的两个不可或缺的方面。历届聆听过陈洪教授课程的学生们都深切感到:他对自己和对学生都要求得很严格。在“教”与“学”这两个环节上都一丝不苟。从这一点来说,学生们对他是颇敬畏的;而另一方面,平时对学生的关心和爱护却很具体入微。有谁能想到,这么一位老教授,久负盛名的音乐界老前辈竟会亲自动手为几代的学生们制作了一个又一个大大小小的节拍机?又有谁能想到他老人家竟会为那么多的年轻人(甚至还为一些初学不久的小孩)修理小提琴?50年代中到60年代初,当时的南京师范音乐系曾招收过7届“专科班”,入学的都是十四、五岁的初中毕业生。陈洪对这些孩子学习上关心备至,生活上十分爱护。除了亲自为他们担任很多课程以外,还带他们去郊游,陪他们在家放幻灯,告诉他们做人的道理,注意他们的品德培养。学生们有什么困难总是尽力予以解决,甚至连“不可随地吐痰”“不可挖耳朵、抠鼻孔”等等也都一—叮咛到。陈洪对学生感情很深,为孩子们倾注了很多心血。当年的那些孩子,早已像种子似地播向四面八方。而在陈洪八十大寿之际,他们又自动汇聚拢来,筹备庆祝。1986年12月,江苏省文学艺术界联合会、中国音乐家协会江苏分会、南京师范大学音乐系联合举行了盛大的“陈洪教授执教五十七周年暨八十寿辰”庆典,中国音协的吕骥、贺绿汀、李焕之、吴祖强、丁善德以及缪天瑞、江定仙、桑桐、黄友葵、沈亚威等纷纷来函、来电致贺,国内外飞鸿如雪片频来。宽敞庄重的南京师范大学迎宾厅内连续两个下午都济济一堂,气氛非常热烈。这一庆典之所以能举办得如此隆重,除了省文联、省音协、南京师大音乐系等主办单位和来自北京、全国各地热情支持外,还和几十年来历届毕业生们发自内心的衷愿是分不开的。陈洪深挚地“热爱学生、热爱孩子”,这一点对他的历届学生影响很大,以致许多人潜移默化地秉承了这一教诲,融化到各自的教育生涯中去。

二、满怀爱国激情的作曲家

陈洪是一位满怀爱国精神和充满激情的作曲家。关系中华民族危亡的“九一八”事变后,全国宣传抗日救亡的歌咏运动风起云涌。陈洪与其夫人卢碧伦等也在广州青年会组织歌咏活动,每周向群众教歌一次,并以火一般的热情写词谱曲,创作了《冲锋号》《把敌人赶出领土》《上前线》等一系列充满强烈时代精神的抗日救亡歌曲。这些激动人心的作品,在当时的救亡运动中曾广为流传,产生了相当大的影响。南京晓庄师范学校校长王问奇在忆及往事时就激动地说:“当年,我就是唱着陈老的《冲锋号》走上革命道路的。”

建国以后,虽然教务繁忙,陈洪仍不忘动笔写作。50年代由北京音乐出版社出版的合唱《共青团员之歌》以及年逾古稀后谱写的合唱《教师颂》《春风桃李》,都先后获得了江苏省优秀歌曲评比一等奖。1962年写的《三门峡大合唱》,也颇有气势。这些作品,不仅体现了他在作曲技巧方面的不凡功力,而且,也凝聚着他对青年一代的挚切关怀及对教师职业的崇高赞美和热爱。

三、音乐理论与翻译的累累硕果

陈洪在大力创办音乐教育之余,还孜孜不倦地潜心研究音乐理论和进行译作。

从事音乐工作的人都知道,“固定唱名法”对于每个专业音乐工作者来说,都是一项重要的、不可缺少的基础训练。而将这门课程与系统训练方法首先引入国内并予以大力倡导的先行者之一,就是陈洪。现在,全国各音乐院校与各大音乐团体仍在沿用这一方法。

20世纪30年代,结合上海国立音专的教学,陈洪开始著书立说,写出了一部《曲式与乐曲》;40年代完成了一部力作《对位化和声学》,对和声与对位的有机结合进行了独到而有益的探索。后来,又陆续出版了《怎样写歌曲的钢琴伴奏》(1958年,人民音乐出版社)、《小提琴教学》(1983年,人民音乐出版社)、《视唱教程》(1984年,人民音乐出版社)等书。此外,还有《英雄交响曲第一乐章研究》《玛勒和他的<尘世之歌>》《忆萧友梅先生与抗战初期的上海国立音专》《忆马思聪》等许多研究文章,散见于全国各音乐报刊。译作主要有:《贝多芬的九首交响曲》(柏辽兹,1957年上海文艺出版社)、《论贝多芬交响曲的演出》(魏恩加特纳,1984年人民音乐出版社)、《西贝柳斯》(林波姆,1962年,人民音乐出版社)、《巴托克论文书信选》(1961年,人民音乐出版社)、《音乐小史》(1952年,上海音乐出版社)、《肖邦对浪漫主义音乐的贡献》(丽莎.1958 年音乐译丛》)、《海利根锁危机始末》(1988年,上海音乐学院学报)等等。此外,他还为《中国大百科全书·音乐卷》撰写条目“贝多芬”等,受到了音乐界人们的重视与好评。年过八十高龄仍在不辍地勤奋笔耕,结束了另一套面向中小学音乐教师的《视唱练耳》的编撰。接着,又完成了《曲式学》的翻译(人民音乐出版社)。几十年来,陈洪在音乐理论研究与音乐专著的翻译这两方面硕果累累,他众多的著作和译作,丰富了我国的音乐文库,也是对我国现代音乐理论建设的重要贡献。

八十高龄的陈老仍然勤奋笔耕不辍,为报刊、电台撰写了不少关于音乐家和作品分析等文稿、做了很多普及音乐知识的社会工作。他以一颗真诚而炽热的心,温暖着更多的人们。

四、慈蔼的长者

陈洪不仅是一位著名的学者,也是一位慈蔼的长者。对待晚辈和年轻人,总是那么慈祥可亲、平易近人。与他相处,确是如沫春风,这里需要着重提到的是,他对具有音乐才华、却由于遭遇坎坷而没有机会受到培养的青少年的扶植。这方面的事例,不胜枚举。

陈洪发现和大力扶助了韩中杰,使之有机会成长为我国著名的指挥家。1986年12月,韩中杰写了一篇专文《恩师的栽培》为陈祝寿。在叙述了20世纪30年代陈洪如何破格免费收他入上海音专之后,韩中杰深情地写道:“所以,每当我想起自已的这一段学习音乐的经历,就忘不了这历历在目的一幕。如果说我今天在音乐上有些微的成就的话,更忘不了恩师陈洪教授的精心栽培!”(摘自《陈洪教授执教五十七周年暨八十寿辰志庆》专集)

80年代,陈洪又关心和帮助了处于逆境的残疾女青年周红梅,免费培养她4年,使这棵幼苗同样能有机遇接受阳光雨露的抚育。周红梅在她给陈洪教授的祝词中激动地说:“人的一生中会遇到许多人,而在我所遇到许多人中,陈先生是我最难忘的恩师,因为他在我最困难的时候,伸出他慈爱的手,指引我奔向前程。”周红梅被“美中教育基金会”选派赴美留学。

谈到陈洪的为人及对待晚辈的态度,很多人感受颇深。总政歌舞团的男高音歌唱家方应暄说:“陈洪老师是一位令人十分尊敬和爱戴的师长。从1947年到1953年间,我曾是他的学生和在他主持下的音乐系的年轻教师,陈先生的谆谆教导和无微不至的关怀,都使我终生难忘。……陈先生为人耿直、谦逊、热情、忠厚,同学们都愿意接近他,和他在一起时无拘无束,好像是自己的父亲一样。”南京师大音乐系副主任郭锳在谈了对学生的种种关心爱护之后,还谈及陈洪对系里教师疾苦的关切。有段时间郭锳夫妻两地分居,孩子发烧,陈老送来了炼乳,送来了深切的关怀,使郭锳非常感动。对于其他教师的切身难题,陈老也尽力帮助解决。他不仅在业务上关心大家,而且连教师们的家庭生活、子女前途等等各个方面也都操心到了。为了帮助系里的教师们解决专业英语问题,陈老还不辞辛苦地亲自编写教材和进行授课达3年之久,使众人受益匪浅。

陈洪学术研究领域之宽广、治学态度之严谨、学问探讨之深入和掌握知识之渊博,受到了人们由衷的敬仰。他对祖国音乐教育事业的献身精神和巨大成就,也赢得了国家和人民的高度评价。他除了担任南京师范大学音乐系的教授和名誉系主任以外,还是中国音乐家协会理事、江苏省文联副主席、中国音协江苏分会副主席、《中国大百科全书·音乐卷》编委、中国音乐教育学会顾问。此外,还曾担任国务院学位委员会第一届学科评议组成员、第1—6届江苏省人民代表等职。

半个多世纪以来,陈洪已是桃李遍天下了。他以自已一生的实践,成为多少代人们心目中由衷敬仰、德高望重的音乐教育名师。但是陈先生非常谦逊,1987年他在八十寿辰的《答谢词》中写道:“我教过57年书,但没有多大贡献。如果说我的学生都很有才能,那应该归功于党、国家和学校,我的作用是微乎其微的……实际上我是一名普普通通的教育工作者,我所做的都是份内的事,不过教龄较长罢了……”接着,他语重心长地鼓励年轻一代说:“我们必须抓住真正的青春,希望比我年轻的朋友,尤其是我的学生们,希望你们珍惜你们的青春,珍惜安定团结的局面,好好工作,好好学习,你们就一定会大大地超过我的。”我们不但要学习陈老先生的才能和贡献,也要学习他的亲切与谦虚。

陈洪1932年与其学生卢碧伦结婚以来,一直夫唱妇随,甘苦与共,数十年如一日,家庭生活十分幸福。膝下子女各一,子陈比纲,中央音乐学院钢琴教授。女陈比维,铁道部文工团艺术指导。

晚年的陈洪每天到学校2次,常与师生交谈并参加一些会。回家后他与一位青年教师合译芝加哥大学的一本教材——《Learn to Listen》。他还与另两位青年教师组织钢琴三重奏,曲目是贝多芬的《大公爵三重奏》。他还每周教2位小朋友拉小提琴。他自己也每天练琴。用他自己的话来说:“温故而知新,还能有进步,的确是‘学而时习之,不亦悦乎。’”张锐同志为陈洪祝寿时题了一首诗:

辛劳执教数十春

谢职解绶扶新人

胸怀淡泊志高远

晴秋晚枫红愈深

张锐非常了解他的老师,这寥寥四句诗,为陈老作了准确的写照。

注:指挥马思聪、陈洪。成员有何安东(首席)、穆志清(原清朝海关乐队的单簧管乐师,此时为中提琴乐师)、黄仲明、黄金槐、谢剑生等约30人。曾开过十几次音乐会,改编演出过海顿、莫扎特、贝多芬以至俄罗斯五人团的作品。每场音乐会的节目单上都有陈洪撰写的乐曲解释。