● 李 迅

在当代的行政区域里,海陆丰属于汕尾市。汕尾是一个承载着红色记忆的革命老区,其中最著名的当属海丰、陆丰两县,这里诞生了我国首个苏维埃政权。

据汕尾市委宣传部官员介绍,汕尾是一个承载着红色记忆的革命老区,革命遗址核定615处,在全省地级市中位居前列。

海丰县是全国13个红色根据地之一,是全国闻名的老苏区,素有“小莫斯科”之称。周恩来、彭湃、萧楚女、徐向前、聂荣臻、张善铭、董朗、吴振民、程子华、陆定一等曾在这里播撒过革命种子。

1927年,在彭湃领导下,经过三次武装起义,创建了全国首个工农革命政权——海陆丰苏维埃政府。大革命失败后,海丰人民在中国共产党的领导下,继续开展长期的游击战争,前赴后继,为人民解放事业作出了重大贡献,共计有30000多名海丰优秀儿女和来自全国各地的千余名红军、革命志士,无私地奉献了宝贵的生命。

在当前的“不忘初心,牢记使命”的现实背景下,海丰县致力擦亮红色文化名片,通过升级改造红宫、红场,打造红色文化街,重新唤起了海丰人民心中的红色记忆,更让这座“东方红城”广为人知。海丰红宫、红场,是诞生了我国第一个苏维埃政权的革命圣地。如今,前来红宫、红场旅游观光和接受红色教育的游客络绎不绝,“红色文化游”已成为海丰最火爆的一道靓丽风景线。

据悉,海丰县邀请著名雕塑家创作了“胜利会师”“浴血奋战”“气壮山河”等三组大型雕塑,以及周恩来、叶挺、贺龙、徐向前、聂荣臻等10位到过海丰的革命家、军事家的塑像,全新打造了龙舌埔广场、红场革命碑廊、“六人农会”“彭湃烧田契”“奔向海陆丰”等历史题材的新景点,鲜活地再现海陆丰苏维埃时期的光辉岁月。

据介绍,海丰县准备在埔仔峒红四师师部旧址,建立一座革命历史纪念馆,以“奔向海陆丰”为主题,前面放置两尊高大威武的叶镛师长、徐向前元帅的石雕像,把周边一系列的红色遗址、遗迹串联起来,打造成红军系列故事的壮丽景观,弘扬和传承红色文化,把埔仔峒革命老区建设成为“奔向海陆丰”特色品牌的红绿旅游文化纪念公园。

而我们书中的主角丘东平英俊潇洒的铜像,就在这块红色的土地上迎风矗立,供后人瞻仰。尽管这样,丘东平仍然是一位被历史低估了的“左联”作家,他在军事文学方面的灼灼才华,还没有引起足够的重视,所幸的是在11年前,在广东进行了一次大型的丘东平学术研讨会,其影响力具有穿透时空的作用,注入史册。

2010年6月22、23日,粤东的骄阳放射热力,偶尔从南海吹来习习夏风。

“丘东平诞辰100周年纪念座谈会暨学术研讨会,在海丰县隆重召开。会议由广东省作家协会、广东省社会科学院哲学与文化研究所和中共海丰县委、海丰县人民政府联合主办,来自北京、上海、江苏、广东和香港等地的60余名专家、学者出席会议。此次研讨会共收到论文30篇。中国作家协会、全国新四军研究会、江苏抗日根据地研究会,中国人民对外友好协会会长陈昊苏等专门发来贺信、贺电。

丘东平的作品为何被学术界低估?

丘东平的文学贡献在哪里?

这两个问题首先摆到与会代表的面前。

众所周知的原因,丘东平上世纪五十年代初期就被错误地划入“胡风小集团”,因此,他在文学史上的成就和地位一直被人为地遮蔽和排斥。即使胡风问题得到彻底平反以后,对丘东平及其作品的认识和评价仍显不足、力度不够。因此,公正评价丘东平的文学史价值就成了这次研讨会较为关注的话题。

斯人已逝,英风犹存。

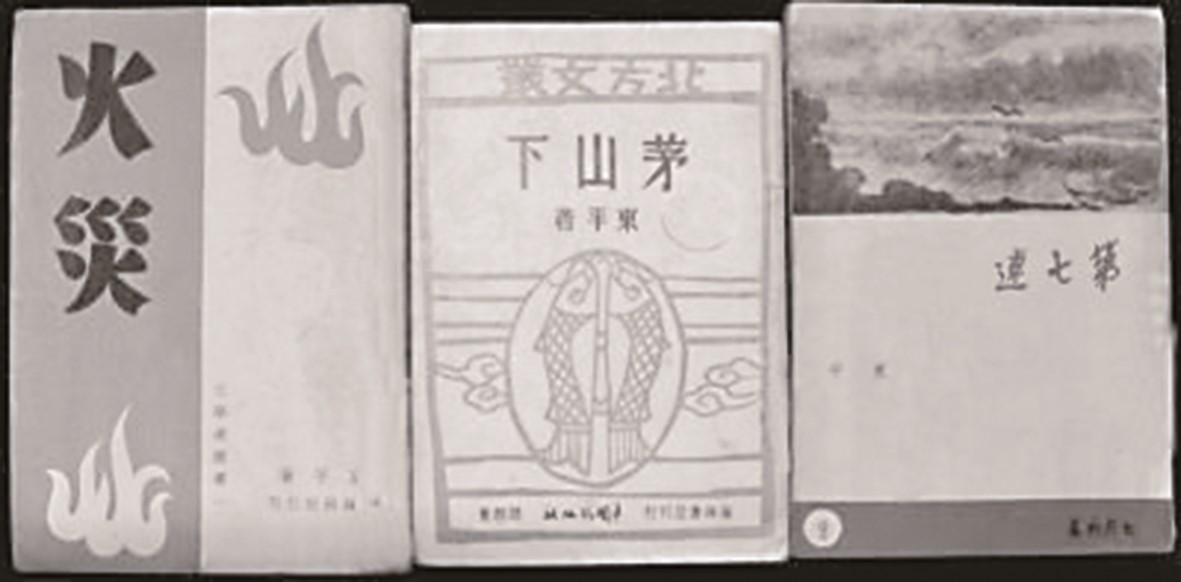

研讨会一致认为,丘东平留下了不少佳篇力作,后来贬低他的周扬在其主编的左联刊物《文学月报》发表丘东平的《通讯员》时,称赞过该作有“非常动人的故事”,而鲁迅、茅盾在编选集《草鞋脚》时更是发出盛赞;加上此后丘东平创作的《给予者》《第七连》《一个连长的战斗遭遇》和《茅山下》等战地佳作,足以奠定他在中国新文学特别是革命文学、抗战文艺史上的重要地位。

许多论者认为,1935年郭沫若在《东平的眉目》中对丘东平的评价:“我在他的作品中发现了一个新的世代的先影,我觉得中国的作家中,似乎还不曾有过这样的人。”这一论断直到现在仍具有前瞻性和定位作用。

中国人民公安大学的杜元明教授在会上评价说:丘东平给中国革命文学和抗战文艺留下了一笔宝贵财富,也在人们心中耸立起了一座永放光芒的“晶钢雕像”。丘东平的作品是革命文学的“剑”,继续着鲁迅作品改造国民性的批判主题,是丘东平对革命文学的突出贡献;丘东平的作品是抗战文艺的“玉”,最能体现丘东平创作的英雄主义气魄,“能愿玉碎,不可瓦全”,这也是他对新文学的重要贡献。

丘东平作为革命家、“左联”作家以及到最后是新四军的政工干部,他在短暂而璀璨的一生中,传奇般地展开他波澜壮阔的文学创作。就这个问题与会者分以下几点进行论述。

一是丘东平具有独特的个性、独特的文学道路。广东省社科院的许翼心教授讲述了他三度赴京探访陈灵谷的经历,介绍了丘东平在海丰起义失败后流亡香港,参与组织“岛上社”,以及创办抗战报刊《血潮》与《新亚细亚》月刊的经过,还生动描绘了丘东平“逢官大三级”不惧怕权威的鲜明个性。许翼心说,丘东平一生最崇拜鲁迅先生,但是他与鲁迅意见不合时,也公然站出来予以批评,这体现了他酷爱自由的率直性格,使得丘东平坚定走出了自己独特的文学道路。

丘东平的创作道路与海陆丰农民运动,上海“一二八”“八一三”淞沪抗战以及新四军东进转战等历程“同频共振”。广东省社科院的贺朗教授详细介绍了丘东平与十九路军淞沪抗战的经历,概括为“铁笔军魂、日月经天”;广东教育学院彭年教授认为,作为忠诚的革命者、左翼作家,丘东平的“傲骨原来本赤心”,决定了他能够实行战士与学士相结合、反专制与抗侵略相结合,毅然决然地吹响了时代的号角,因此他的创作既有“新的世代的先影”,又有“抗日民族解放战争最壮丽的英雄史诗”之称。

二是丘东平与胡风的关系颇受与会者关注。北京鲁迅博物馆的马俊亭老师通过该馆的胡风文库藏有的丘东平致胡凤信20封和胡风主编的《七月》杂志,介绍了丘东平与胡风如何从作者与编者关系进而成为情投意合的朋友,从中发现丘东平的文艺思想的发展轨迹。

三是丘东平最光辉的四年在新四军中度过,他作为新四军政工干部和战地作家的双重身份,践行了一位革命者的忠诚誓言。江苏社科院的陈辽教授在论文中指出,丘东平在新四军时期所写的一系列敌后抗战的报告文学和未完成的长篇小说《茅山下》,是他作品中浓墨重彩的一页;江苏盐城师范学院的孙晓东老师简要评述了丘东平在华中鲁艺短暂辉煌的办学历程,他始终贯彻执行文艺为抗战服务办学方针,繁荣抗战文艺创作,铸造抗战文艺人才,直至最后掩护学员撤退时殉难;时年87岁的原鲁艺华中分院学员朱泽,高度评价了他的老师丘东平,认为丘东平从参加海陆丰农民革命运动起,历经了“四大创作高潮期”,他一生彰显“铁军精神”和人类的先进文化。

当与会者谈到丘东平的早期文学创作,竞相发表了相得益彰的观点。有不少评论家对丘东平作品特色争相进行命名,如“七月派作家”“抗战军魂小说”“战地报告文学”“红色经典”等。虽然命名不同,但都凸现其作品内容的丰富性和艺术手法的多元性。众多评论家从丘东平具体作品多角度剖析其文学特色,使其成为研讨会的重要内容。

一是丘东平的早期作品在很大程度上带有纪实文学的色彩,反映土地革命时期的历史真实。汕头特区晚报的蔡谦分析《东平选集》中的早期作品,说这些作品流露出沉郁的悲剧气氛,并指出:这是丘东平用鲜血写成的反映中国第一个苏维埃政权斗争的不朽篇章,无疑是中国早期苏维埃运动的历史画卷。

汕尾市作家协会陈贤钗指出:丘东平早期小说是我国土地革命时期农民革命壮丽画廊中.散发着海陆丰泥土芳香和生活气息的一幅隽永的水彩画;海丰报社的吴小冰详细分析了丘东平中篇小说《火灾》,提出丘东平巧妙地反映出一场轰轰烈烈的农民运动“已如离弦之箭”,不难看出作者急于“打破一个旧世界,建设一个新世界”的强烈愿望。

二是丘东平的作品一方面充分反映了革命与战争的真实情景,纪实感很强;另一方面却带有不够稳定的模糊性。中南财经大学的古远清教授通过分析《沉郁的梅冷城》的模糊性,包括地点模糊、情节的不确定性、不能明确事物概念的内涵和外延的形容词、程度副词等,认为丘东平的革命战争文学属于“另类叙事模式”,小说具有亦中亦外的诡异风格。这和作者受当时的俄国小说的熏陶有关,也和当时白色恐怖的时代背景密不可分;复旦大学的康凌教授对丘东平的《通讯员》进行了文本分析,指出这篇小说以不动声色的笔触,向读者展现了战争与死亡对人造成的无法修复的创伤,以及种种“文明修辞术”的苍白无力。

三是丘东平作品的复杂性内涵及其独特性格调,在左翼文坛中是个独特的异数。暨南大学的刘东玲教授认为,因为抗日救亡将民族存亡问题放置于现代性转换时期问题的核心,丘东平小说以其鲜明的现场性,包含着现代性、民族性与左翼性的复杂内涵,对农民复杂性格的揭示与思考,理性蒙昧与民族意识的自觉兼备,揭示了抗战时期意识形态与现代性问题的纠结状态。

“战争文学”概念的产生及其作品的形成,是丘东平对中国文学的最大的贡献。丘东平有着与其他作家没有过的战争历练,他的文学创作受益于他火热的战斗生活、战斗激情,他善于在硝烟弥漫中捕捉创作灵感,这在大多数现代作家特别是“左联”作家中是十分罕见的。丘东平这种切身体验成就了他独具一格的战地作家的“写实”风格。

中山大学中文系教授金钦俊认为,丘东平在文学史上最重要的价值在于他正式提出了“现代战争文学”的概念和成因,他是现代“战争文学”的推动者与创作者,其抗战期间的文学作品堪称中国现代战争文学的瑰宝。丘东平的战争文学,不仅是对战争的客观描述,然而却没有停留在宏大叙事的范畴里,而是用战争文学反映人性和人道,这在我国早期的战争文学作品中是难能可贵的。谈到这个问题,广东省社科院的揭英丽指出,丘东平的抗战小说超越了文学功利层面,直指战争的本质和人物在战争语境下的复杂心理,描述战争给个体生命带来的摧残和人性的变异。

北京大学教授高远东认为,丘东平作品具有鲜明的个性色彩,突出对人行为的关注、对人的内心的关注,丘东平小说的寓言结构让人感到异样和新奇,这种特殊美学表达方式,与他作为革命者、文学家的生平履历、精神气质以及人格信仰息息相关。他热衷写人的毁灭,目的是进行新人成长的探索,展现了对新的真正的战争主体的穷尽追求。

江苏社科院的姜建教授在研讨会中指出:丘东平的人生与文学得到了高度统一,如战士、战争、战争中的人构成一个非常奇妙的“铁三角”,其意义不仅在于他是中国现代战争文学的先驱者,而在于他对战争的态度和进入战争的独特方式。而这些有机的联系,无疑是对现代战争文学的新探索、新突破。

与会者一致认为,丘东平的文学作品不仅是中国现代战争作品的最具实绩的典范,而且他的战争文学在写什么、怎么写等问题上的作了深刻的思考,为后人树立了一个创作的标杆。一定意义上说,丘东平的创作超出了战争文学的范畴,而具有更普遍、更本质的美学探索。

丘东平生于海丰。

丘东平长于海丰。

这块红色的土地奠定了丘东平成为革命者、“左联”作家的经色基因。

当我们沐浴着新鲜的阳光,呼吸着清晨的空气,来到海丰烈士陵园时,就感到海丰人民、无数先烈为中国革命事业所作出的巨大贡献。

海丰烈士陵园是缅怀先烈的丰功伟绩,进行革命传统教育的场所,前往参观、瞻仰、接受教育络绎不绝,尤其是每年清明时节,机关干部、学校师生和各界群众,都前往扫墓,敬献花环。

有一位当地的文化人赋诗:

花环照眼艳清明,

络绎纷临烈士陵。

先烈为民飞碧血,

干群扫墓表丹诚。

心尊马列头方贵,

死重泰山骨亦馨。

缘有牺牲舒好景,

抚今追昔溢深情。

如今,走进红宫、红场等红色景点,犹如走进昨天的峥嵘岁月:一件件珍贵的革命遗物在红宫纪念馆中陈列;彭湃雕像屹立在红场中央;“浴血奋战”等几组大型雕塑展示出彭湃领导下的海陆丰三次农民武装起义军的群雕。

在海丰,红宫、红场、海丰烈士陵园、彭湃故居、丘东平故居等等,让人流连忘返,万众瞻仰。然而,我们从海陆丰革命史、甚至从东江革命史的角度,反思海陆丰红色风暴的历史演进和伟大意义,却是十分必要的。

海陆丰地区的三次武装起义,虽然遭受到挫折,但在中国共产党的历史上,却有着重要的意义,充分体现了海陆丰的共产党人和广大人民群众不畏强暴、敢于斗争的革命精神。

蒋介石叛变革命后,中国革命处于生死存亡的紧要关头,富有革命斗争传统的海陆丰人民,果敢地拿起武器反击敌人的血腥屠杀,充分显示了他们的英雄本色。正如列宁所说:“革命者不是那种在革命到来的时候,才变得革命的人,而是那种在反动势力最猖獗,自由派、民主派最动摇的时候捍卫革命的原则和口号的人。”

海陆丰人民的武装起义,是中国共产党领导人民群众,以革命的武装反抗反革命武装的一面光辉旗帜;是中国土地上创造了第一个苏维埃政权,并深入地开展土地革命;是中国共产党人到农村建立革命根据地,寻求中国革命道路的大胆探索。

红宫、红场,构成了海丰一道红色的风景线。

海陆丰三次武装起义,成千上万人用鲜血凝聚而成的历史丰碑,将耸立在中国革命的史册上,永垂不朽。

丘东平,这位为海丰红色史册增光添彩的“左联”作家,在大革命时期海陆丰的红色浪潮之中,既像璀璨夺目的浪花,簇拥汹涌的主潮;又像冲浪时奋飞的海鸥,搏击在历史的潮头上……